◆其の三 烈公の決断 ①

文久二年夏。藩主・松平容保が京都守護職を拝命したことに端を発し、

主人公・井上丘隅を初めとする会津藩士たちの間に動揺が走る。

桜田門外の変から二年後、文久二年、夏。

「ゆみ子」話の舞台は、現在の福島県会津若松市を中心に、陸奥国岩代地方を領土に持つ会津藩。

「ゆみ子」話の舞台は、現在の福島県会津若松市を中心に、陸奥国岩代地方を領土に持つ会津藩。

活気のありそうな会津若松城下、甲賀町口・郭門。

「丘隅の三女

ゆみこ」とあるが、丘隅とはこのドラマの主人公「井上丘隅」のこと。

そしてそのゆみ子は誰かを待っているようだ。

「とめ子」

「とめ子」

「モヨ!蒸篭(せいろ)を覗いて。旦那様は軟らかい"おこわ"お嫌いだから」(とめ子)

ところ変わって、こちらは井上家の台所での妻とめ子。

日常を描きつつ、登場人物紹介。

「モヨ /

七兵衛(しちべえ)」

「モヨ /

七兵衛(しちべえ)」

これがそのモヨ。隣がその夫、七兵衛。

とめ子に今覗いたばっかだと言い、「口答えすんな」と一喝されてるところ。

「おっ母さまー!おっ母さまー!」(ゆみ子)

そこへ駆け込んでくるゆみ子。どうやら待ち人来たらずか。

「なんですよォ、女子(おなご)が大きい声出して」(とめ子)

先刻、門でゆみ子が待っていた相手は、姉ちゃんの婚約者である「神保修理」。

修理は、式を控えているのに出先の長崎からなかなか戻ってこないようである。

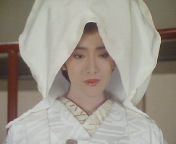

「雪子(ゆきこ)」

「雪子(ゆきこ)」

「ごめんなさいね、ゆみ子。今日中には着くからって、

修理様からお義兄様にお言伝(ことづて)があったの」(雪子)

そして彼女がゆみ子の姉ちゃんであり、花嫁である次女の雪子。

「野村ちか子(のむら

ちかこ)」

「野村ちか子(のむら

ちかこ)」

「こォんな綺麗な嫁様を放っといて、修理殿がお帰りにならないはずないでしょう」(ちか子)

そして長女「野村ちか子」。ちか子は既に嫁いでいるため苗字違い。

旦那は劇中、新選組と深く関わる「野村左兵衛」。雪子の言う「お義兄様」とはこの左兵衛のこと。

「野村左兵衛(のむら

さひょうえ)」

「野村左兵衛(のむら

さひょうえ)」

「井伊大老が亡くなられてからというもの、何かと吾が殿の

役割が重くなりまして、お国帰りの暇(いとま)も無い程に‥」(左兵衛)

ちか子の旦那の左兵衛。江戸で単身赴任しており、今回の婚礼に伴い会津へ戻ってきた。

が、またすぐに江戸へ戻ると言う。2年前の事件(桜田門外の変)が未だに尾を引き、藩主共々忙殺されているようだ。

「井上丘隅(いのうえ おかずみ)」

「井上丘隅(いのうえ おかずみ)」

「殿は御身体がお弱い。そなたたち御側の衆が気を付けて差し上げねばのう」(丘隅)

主人公登場。この家の主。殿とはもちろん会津藩主「松平容保」のこと。

「会津藩士」とあるが、言わば武家社会の平社員。現役を退いた、と見るのが正しいかと。

(そんなことより素に戻って森繁の若さに驚き)

「早く、早く来て!」(ゆみ子)

そこへ割って入り、手を引っ張って部屋まで丘隅と左兵衛を連れていくゆみ子。

↑婚礼準備でよくある、花嫁に目を奪われてるという状況。

「これは美しい」(左兵衛)

渋い声を出す左兵衛。 と、今度は後ろから七兵衛が割って入ってくる。

「旦那様、お仲間がお見えになりました」(七兵衛)

釣りに行く約束をしていたのを忘れていた丘隅。

ゆみ子にごねられるも、「約束は約束じゃ」と早速支度に入る。

会津藩士

七百石、井上丘隅。六十歳。

無役ながら、藩校にもまだ上がらぬ家中の子供たちに論語を教え、会津の歴史を語る。

そのひょうひょうたる人柄は、誰もが敬吾して止まなかった。(一部割愛)

七兵衛の言う「お仲間」とは、会津藩家中の子供たち。一緒に釣りへ出掛けた丘隅は、

塀の向こうの声に反応し、何やら小難しいことを言いつつ塀の向こうを覗く。

「気になるものは、気になるもの‥」(丘隅)

あ、水浴び。

その瞬間‥

「無礼者!」"バシャーン!"「うああー!」(生徒)「者供退けーい!」(丘隅)

いきなり水を掛けられるが、生徒たちは完全にとばっちり。

塀に立てかけたまま置いてきた竿を

「先生、竿!竿!」と生徒に言われて取りに返るも、追っ手が来たため断念。

その追っ手↓

「中野竹子(なかの たけこ)」

「中野竹子(なかの たけこ)」

「卑怯者!待たんしょ!」(竹子)

後の「娘子(じょうし)軍」、中野竹子の初お目見え。

平時から勇ましい。

一方、逃げ切ったこちら。

生徒たちに「ならぬことはなりませぬ!」と説教される丘隅。

愛すべきお爺ちゃん。

広大な盆地と湖を見下ろす、会津磐梯山。

その猪苗代湖の畔に物騒な装備の武家らしき人影が。

「山本覚馬(やまもと かくま)」

「山本覚馬(やまもと かくま)」

「大砲というものは、砲身の角度で決まる。

仰角何度で、どこまで飛ぶか。そいつを常に頭ん中に入れとくんだ」(覚馬)

江戸で蘭学と様式砲術を学び、「会津藩蘭学所」を設置して会津の近代化に力を注いだ男。

これから湖に浮かべた小船を一発で撃破すると豪語。

「川崎尚之助(かわさき なおのすけ)」

「川崎尚之助(かわさき なおのすけ)」

「なるほど、これは幾何学ですね」(尚之助)

インテリ風な初出の山本家居候「尚さん」。他藩の客人であり、会津藩士ではない。

「八重子、弾込めろ!」(覚馬)

「山本八重子(やまもと やえこ)」

「山本八重子(やまもと やえこ)」

「はい!」(八重子)

大きい返事ときびきびとした動きで、男勝りな性格を思わせる八重子。

なにやら尚之助とは両想いらしく、兄・覚馬を入れて三人でいろいろとやりとりがあるが、

二人ともまんざらでもない様子。

「こらァ、デレデレするな大砲じゃ大砲。っはっはっは」(覚馬)

すかさず突っ込む覚馬。なんにせよ微笑ましいシーン。

そんな呑気に話をしつつ、小船を文字通り木っ端微塵に。

「わー!」

それを見て歓声を上げ、そこに登場した丘隅とその生徒たち。テンポがいい。

「どうじゃな?吾が藩にもこれほどの大砲を作る御仁が居るのじゃ。

儂のお国自慢も、満更ホラでは無かろうが」(丘隅)

お国自慢ホラにしたら隣の・・・いや、語るまい。

「神保修理(じんぼ しゅり)」

「神保修理(じんぼ しゅり)」

さらにテンポ良く、そこへ今度は修理が登場する。

「遅くなりまして申し訳御座いません。只今戻りました」(修理)

娘婿の帰藩に、顔もほころぶ丘隅。近い将来の自慢の息子だ。

修理の父「神保内蔵助」は、家老職に在籍しており家柄もよく、修理自身も後に藩主・容保の側近へと抜擢。

前篇のクライマックスは彼だ。

そして修理と雪子の結婚式当日。

微妙に賑やかめの唄の中を、親戚・関係者一同、列を作って歩く。

唄は「会津めでた」というらしい。

「西郷頼母(さいごう たのも)」

「西郷頼母(さいごう たのも)」

その花嫁の前を歩くは、この物語のもう一人の主人公、西郷頼母。

自らを「筆頭家老」と称する、劇中会津藩のNO.2。

そんな偉い頼母は、おそらく部下の婚礼に参席といったところ。

一同で会席。西郷頼母の音頭の中、舞を披露する井上丘隅。

頼母の隣に座っているのは、妻の「千恵子(ちえこ)」。

「神保内蔵助(じんぼ くらのすけ)」

「神保内蔵助(じんぼ くらのすけ)」

丘隅の舞を肴に、一気に酒を飲み干す修理の父・内蔵助。

自身も家老職に在る。このシーンではここだけの登場。

「義父上の嬉しそうな事‥」(修理)

長時間の正座にも気を使い、「もう少しの辛抱じゃ」と、雪子を笑わせる修理。

式は和やかなムードで進むが・・・。

井上丘隅が、人生六十年のささやかな喜びに

浸っているその頃、会津藩には、全く思いがけない事態が差し迫っていた。

◆第一章 其の三 ②へ続く

白虎隊TOP┃ドラマ概略┃前篇 時代背景┃後篇 時代背景┃参考資料┃Mailform

前篇 京都動乱┃後篇 落城の賦

![]()

「ゆみ子」

「ゆみ子」 「とめ子」

「とめ子」 「モヨ /

七兵衛(しちべえ)」

「モヨ /

七兵衛(しちべえ)」

「雪子(ゆきこ)」

「雪子(ゆきこ)」 「野村ちか子(のむら

ちかこ)」

「野村ちか子(のむら

ちかこ)」

「野村左兵衛(のむら

さひょうえ)」

「野村左兵衛(のむら

さひょうえ)」 「井上丘隅(いのうえ おかずみ)」

「井上丘隅(いのうえ おかずみ)」

「中野竹子(なかの たけこ)」

「中野竹子(なかの たけこ)」

「山本覚馬(やまもと かくま)」

「山本覚馬(やまもと かくま)」 「川崎尚之助(かわさき なおのすけ)」

「川崎尚之助(かわさき なおのすけ)」 「山本八重子(やまもと やえこ)」

「山本八重子(やまもと やえこ)」

「神保修理(じんぼ しゅり)」

「神保修理(じんぼ しゅり)」

「西郷頼母(さいごう たのも)」

「西郷頼母(さいごう たのも)」

「神保内蔵助(じんぼ くらのすけ)」

「神保内蔵助(じんぼ くらのすけ)」