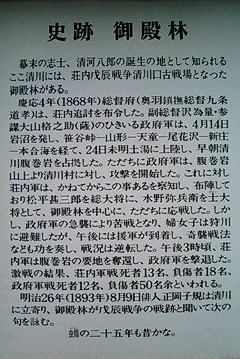

| 史跡 御殿林 |

| 幕末の志士、清川八郎の誕生の地として知られるここ清川には、荘内戊辰戦争清川口古戦場となった御殿林がある。 慶応4年(1868年)総督府(奥羽鎮撫総督九条道孝)は、荘内追討を布令した。副総督 沢為量・参謀大山格之助(薩)のひきいる政府軍は、4月14日岩沼を発し、笹谷峠 - 山形 - 天童 - 尾花沢 - 新庄 - 本合海を経て、24日未明土湯に上陸し、早朝清川腹巻岩を占拠した。ただちに政府軍は、腹巻岩山上より清川村に対し、攻撃を開始した。これに対し荘内軍は、かねてからこの事あるを察知し、布陣しており松平甚三郎を総大将に、水野弥兵衛を士(さむらい)大将として、御殿林を中心に、ただちに応戦した。 しかし、政府軍の急襲により苦戦となり、婦女子は狩川に避難したが、午後には援軍が到着し、奇襲戦法なども功を奏し、戦況は逆転した。 午後3時頃、荘内軍は腹巻岩の要地を奪還し、政府軍を撃退した。激戦の結果、荘内軍戦死者13名、負傷者18名、政府軍戦死者12名、負傷者50名余といわれる。 明治26年(1893年)8月9日俳人正岡子規は清川に立寄り、御殿林が戊辰戦争の戦跡と聞いて次の句を詠む。 |

| 蜩(ひぐらし)の二十五年も昔かな。 |