| 白虎隊TOP ⇒ 前篇TOP ⇒ 前篇 其の9 |

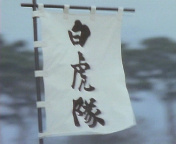

◆其の九 白虎隊誕生 西軍=薩・長・土佐連合軍が会津へ向けて進撃する中、丘隅のかつての教え子たちが白虎隊に配属される。 最前線で戦う日を夢見る少年たちは、避けられぬ悲劇など知る由もない。 --------------------------------------------------------------- 長かった前篇もこのチャプターで終了。まとめというよりは後篇への布石といった内容。  神妙な顔の容保が兵舎らしき場所へ登場する。はじめに官兵衛がそれに気付くと、   「殿じゃッ!」(官兵衛) 傷ついた藩士たちが一同「殿!」「殿!」と連呼しながら、容保の前へ集まり出す。 殿の威光はすごい。たとえ社長が来ても「相手めんどクセ」か、ゴマすりの対象でしかないはずだ?   「皆の者、鳥羽伏見での働きご苦労であった。大坂城で城を枕に討ち死にするとも、 最後まで決戦しようと告げておきながら、余はその方たちを置き去りにして江戸へ帰った。 慙愧の至りじゃッ、内府公を信じた余が愚かであったッ」(容保) 随分な言われようの慶喜。しかし、のちに明治政府で実質の指導者となる「鋼鉄宰相・大久保」に この時期数々の地団駄を踏ませ、歯ぎしりさせた慶喜の政治手腕は評価に値する。 むしろ大久保の豪腕は、幕末期に慶喜との政争で鍛えられた可能性もあるのではないかと妄想。 閑話休題。ここまで言い出して容保は突然、   「許せッ!」(容保) 「殿ッ!」 藩主自ら頭を垂れて謝罪。琴のような旋律から、ポップでスローテンポなBGMが流れ出す。 このドラマ、BGMが時代劇時代劇してなくて逆にいい。リアル指向の現在では難しい。 修理や頼母に噛み付く猛者たちも、さすがに容保の謝罪には列を正す。続けて。  「今や信じられるのはその方たちだけじゃ。会津で生まれ、会津で育ったそなた達だけが頼りじゃ。 今一度、吾が会津の為に力を貸してくれ!頼むッ!」(容保 失敗を認め、再び共闘を望む容保に対し、官兵衛がひとこと。 「殿!会津へ帰りましょう‥懐かしい会津へッ」(官兵衛)  「そうだッ、吾らが生きるべきは会津で御座るッ!」 「会津へ帰ろうッ!」「会津へ!」 失敗を責めない粋な家臣たちの言葉に、思わず目を潤ませる容保。 藩執行部は武備恭順を選択。天皇を頂く朝廷政府に謝罪しつつも、万一のために軍備を整える。 「賊軍ではない」とまずは外交戦争に望むべく、藩の存亡をかけてここに会津藩は一致団結する。   「これで良い。これでまた会津の心は上下ひとつになる。修理殿も浮かばれよう」(土佐) 「修理殿一人を、犠牲にして済む事では無かった。殿は、あたら人材を‥失い申した」(頼母) ひとり抜けたぐらいで会社はビクともしないが、京都政局で奔走した修理・覚馬を始め、 薩長の外交戦略や戦いぶりを熟知した次長課長たちの離散は、会津藩には痛すぎた。 もちろん、鳥羽伏見で散った藩士たちもだ。   彼岸獅子が来ると、会津盆地に春が来る。だが、慶応四年の会津に、春は来なかった。     慶応四年三月十四日、江戸城に無血入城を果たした薩長土肥を中心とする西軍は、 すかさず会津追討に出発する。   それより四日前、会津藩は八十年に及ぶ伝統の長沼流軍学を捨て、フランス兵式に軍制を改革した。    そしてここに、十七歳と十六歳の少年達から成る、白虎隊が誕生する。 その中には、かつて井上丘隅の薫陶を受けた者たちもいた。

時の流れは、確実に、幼い少年達を凛々しい若者に成長させていた。  「白虎隊士中二番隊、整列ッ!」(儀三郎) 走る隊士たちを統率する篠田兵庫の息子、儀三郎。彼はこの市中二番隊の副キャプテンだ。 皆が整列したのを見届け、「番号!」と点呼を取り、隊士たちは一人ずつ番号を叫ぶ。20人。 50人前後いなきゃおかしいとか言うのは無粋。  「駆けあーし!進めえ!」(儀三郎) 桜咲き誇る弥生の会津にて、ついに白虎隊結成!

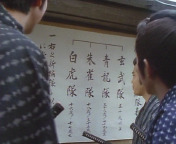

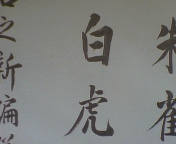

こちらは井上丘隅邸。慌てる七兵衛。   「旦那様」(七兵衛)「何事だ七兵衛」(丘隅) 「あれあれ、あれ」(七兵衛)「あれでは分からん」(丘隅) まったくだ。 「いや、あれでごぜえます」(七兵衛)   「先生ッ!」「先生ッ!」「先生ッ!」「先生ッ!」「先生ッ!」 そこへ疾風の如く白虎隊士らが次々に「先生!」と連呼し、丘隅の下へ駆け寄る。 ちなみに、疾風に見えるのは静止画だから。   「どうしたのじゃ、何があったのじゃ。ん?」(丘隅) 丘隅の厳格な声の前で、隊士らのこの笑顔。嬉しくてしょうがないといった様子だ。  「もう一度訊く、何事があったのじゃッ」(丘隅) 「十七歳と十六歳の者は、白虎隊として、戦闘部隊に配属になりましたッ」(儀三郎) 「白虎隊‥そなた達も、戦に出るのかッ」(丘隅)   「中には、ひとつサバを読んだ不心得者もおりますッ」(貞吉) 「おいそれは貞吉、お主だろッ」(儀三郎) こんなところでいきなりぶっちゃけはじめる飯沼貞吉に、しっかり突っ込みを忘れない儀三郎。 教科書に載ってるかのようなベタなショート漫才だが、この日常がのちの悲劇を際立たせる。 その笑いの渦の中で、  「おい源七郎、あれを早く出せよ」(儀三郎)   "バッ!" "バッ!"音を立て、誇らしげに隊旗を広げる源七郎。 これはもちろんドラマ用に作られた分かりやすい隊旗だ。   「お主たちも、戦にのう‥」(丘隅)「はいッ!」 教え子を戦場に出したいわけないが、もう一人前なんだなという嬉しい思いもあるはず。 丘隅の複雑な心境をよそに、すでにこの時点で士気旺盛な白虎隊。丘隅は無言で何度も頷く。    錦の御旗を引っさげ「チーターカ・ラッタッタ」と口頭表現される【官軍マーチ】の鼓笛に合わせ、着々と会津へ歩を進める新政府軍。 この頃の日本人は手と足を同時に動かして歩いていたため、走ることもままならず、 リズムを取る上でスピーディーな行軍に軍楽隊は必須だったようだ。 官軍マーチと行軍のシーンはここを含め前篇2回、そして後篇に1回流れるが、それに鈴木瑞穂氏の渋いナレーションが重なって、 強力な相手として重厚な新政府軍のイメージが作り出されており、何度観ても飽きないお気に入りのシーン。 会津とすれば相手にとって不足なし、といったところか。    遂に、戦場は会津へと移り、戊辰戦争最大の山場を迎える事になる。   この少年達が、全員、壮烈果敢な自刃を遂げるのは、これより半年後の事になる。

*Webmasterあとがき−前篇の紹介を終えて 素人目で観た時代劇・幕末維新を目指し、史家や事実検証とは違う視点でのサイト構築を目指しましが、 徐々にこの時代の魔力・面白さに取り付かれ、神視点で歴史を語る口先だけのサイトに成り下がり苦笑気味です。 調べていくうちに間違った認識もたくさんあり、修正修正また修正で苦労しました。 アップロード時と現在では内容がまるで違うページもあります。わざわざ見返さないでいいですよ。 分かりやすいように私たちに身近な、会社の人事や経営・営業戦略などを例に挙げて取り組みましたが、 この手法はフジテレビの「踊る大捜査線」がすでに警察機構を民間会社に置き換える手法で実践しており、 斬新さはありませんが、楽しんで見て頂ければ幸いです。 最後にドラマ、つまりテレビである以上娯楽作品のため、 時代考証は事実と違う解釈が存在してるようですが、そこは深く追求しておりません。 2006/12/16 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||