| 白虎隊TOP ⇒ 前篇TOP ⇒ 前篇 其の4 ② |

「キク」

「キク」

「高崎左太郎(たかさき さたろう)」

「高崎左太郎(たかさき さたろう)」

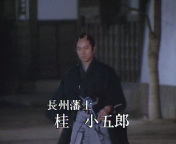

「桂小五郎(かつら こごろう)」

「桂小五郎(かつら こごろう)」

|

|

|

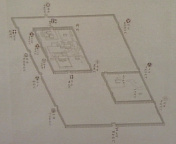

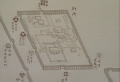

| 乾御門:薩摩 | 今出川御門:備後 | 石薬師御門:阿波 |

|

|

|

| 中立売御門:因幡 | 朔平門:奥平 皇后門:京都所司代 清所門:京都所司代 宣秋門:会津 建礼門:薩摩 建春門:米沢 |

清和院御門:土佐 |

|

|

|

| 蛤御門:水戸 | 寺町御門:肥後 | |

|

|

|

| 下立売御門:仙台 | 堺町御門:長州 |